✅ 確定申告がまったく分からない人でも、この通りに書けばOK!

✅ どこに何を書けばいいのか、数字の計算まで全部説明!

✅ ミスなくe-Taxで提出できるように、分かりやすく解説!

そもそも確定申告ってなに?

確定申告とは、1年間に

✅ どれだけお金を稼いだか(売上)

✅ どれだけ仕事のために使ったか(経費)

✅ どれだけ税金を払うのか(所得税)

を 税務署に報告すること! 📄

今回の例え(結婚相談所経営)

例えば、あなたが 結婚相談所を経営している個人事業主 だとするよ!

📌 今年のお金の動き

✅ 売上(1年間で稼いだお金):500万円

✅ 経費(仕事に使ったお金):300万円

✅ もうけ(売上 – 経費):200万円

✅ 医療費として病院に払ったお金:85,000円

✅ 医療費控除として適用できる額:36,500円

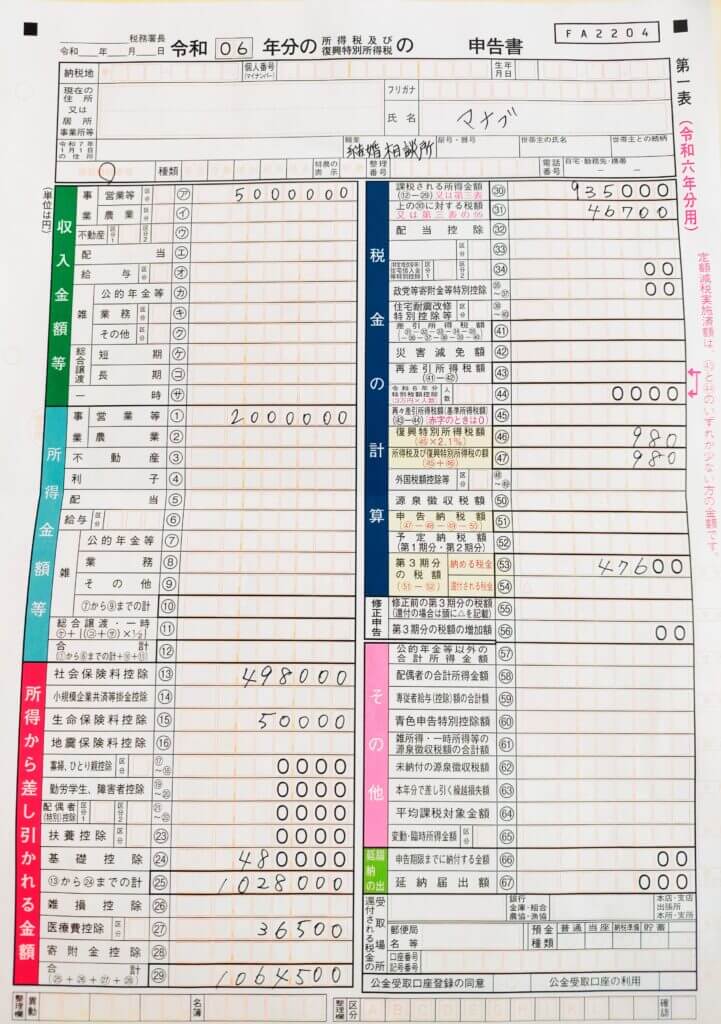

確定申告書B(第1表)の書き方

💡 実際に確定申告書B(第1表)に記入していくよ!

① 収入を書く

✅ 1年間で稼いだ「売上」500万円を書く!

書く場所 →「収入金額等」の「営業等」

✍ 5,000,000円

② 所得を書く(売上 – 経費)

✅ 売上500万円 – 経費300万円 = 200万円(所得)

書く場所 →「所得金額」の「営業等」

✍ 2,000,000円

③ 控除を書く(税金を減らせる金額)

✅ 控除とは「税金を少なくするための割引」のこと

✅ 使える控除をすべて書いて税金を減らそう

| 控除の種類 | 書く場所 | 記入する金額 |

|---|---|---|

| 基礎控除(誰でもOK!) | 基礎控除 | 480,000円 |

| 社会保険料控除(年金&健康保険) | 社会保険料控除 | 498,000円 |

| 生命保険料控除(保険に入っていたら) | 生命保険料控除 | 50,000円 |

合計控除額 → 480,000円 + 498,000円 + 50,000円 = 1,028,000円

④ 医療費控除を書く

✅ 1年間で払った医療費が「10万円以上」または「所得の5%以上」ならOK!

✅ あなたの医療費(85,000円)のうち、控除できる金額は「36,500円」

書く場所 →「医療費控除」

✍ 36,500円

医療費控除の計算を超わかりやすく解説!

✅ 医療費控除とは、「病院代を払った人が税金を安くしてもらえる制度」

✅ でも、払った医療費がそのまま全額控除されるわけじゃない

✅ ちゃんと計算ルールがあるから、しっかり理解しよう

医療費控除の計算ルール

💡 基本の計算式

医療費控除額 = 1年間に支払った医療費 – (10万円 or 所得の5% のどちらか少ない方)

✅ つまり、以下の2つの金額を比べて、小さい方を引く!

- 10万円(←基準額)

- 所得の5%(←少ない収入の人でも控除が使えるようにするため)

今回の場合の医療費控除の計算

あなたの課税所得(税金がかかる金額) → 935,000円

「課税所得 × 5%」を計算する!

935,000円 × 5% = 46,750円

10万円と46,750円を比べて、小さい方を使う

今回の場合 → 46,750円(こっちが小さい!)

医療費 85,000円 から 46,750円 を引く

85,000円 – 46,750円 = 38,250円

1000円未満を切り捨て!

38,250円 → 36,500円(最終的に適用できる額)

今回のケースの計算手順

✅ 医療費として払った額 → 85,000円

✅ 課税所得(935,000円)の5%を計算 → 46,750円

✅ 基準の10万円と比べて、46,750円の方が小さいのでこっちを使う

✅ 医療費85,000円から46,750円を引く→ 38,250円

✅ 1000円未満切り捨て → 36,500円(最終的な控除額)

「医療費控除」の欄に 36,500円 と書けばOK!

よくある質問

Q1. なんで「10万円」じゃなくて「所得の5%」なの?

💡 収入が少ない人でも控除を受けられるようにするため

- 例えば、課税所得が50万円しかない人に「10万円以下はダメ」と言われたら、実質控除が使えないよね?

- だから「課税所得の5%」という基準も作られていて、どっちか小さい方を使うルールになってる

Q2. 1000円未満を切り捨てるのはなんで?

💡 税金の計算は1000円単位で行うから!

- 医療費控除の最終計算額は 1000円未満を切り捨てる というルールがあるよ

⑤ 課税される所得を書く

✅ 税金がかかる金額(課税所得)を計算するよ

計算 → 2,000,000円 -(1,028,000円 + 36,500円)

= 2,000,000円 – 1,064,500円

= 935,500円

1000円未満を切り捨て → 935,000円

書く場所 →「課税される所得金額」

✍ 935,000円

⑥ 所得税を書く

✅ 税率は「5%」

935,000円 × 5% = 46,750円

100円未満を切り捨て → 46,700円

書く場所 →「税額」

✍ 46,700円

⑦ 納める税金の書き方

✅ 所得税に「復興特別所得税(2.1%)」をプラスする

計算 → 46,700円 × 2.1% = 980円

合計 → 46,700円 + 980円 = 47,680円

100円未満を切り捨て → 47,600円

書く場所 →「納める税金」

✍ 47,600円

確定申告書B(第3期)の書き方

✅ 確定申告で決まった税額を納める場合「第3期」にも記入が必要

「第3期」の「納める税金」 → 47,600円 ✍

「第3期」の「還付される税金」 → 空欄(還付なし)

最終まとめ

| 記入する場所 | 記入内容 |

|---|---|

| 営業等(売上) | 5,000,000円 |

| 所得金額(もうけ) | 2,000,000円 |

| 課税される所得金額 | 935,000円 |

| 税額(所得税) | 46,700円 |

| 納める税金(合計) | 47,600円 |

| 第3期 納める税金 | 47,600円 |

| 第3期 還付される税金 | (空欄) |

経費(300万円)の内訳と提出方法!【白色申告】

✅ 確定申告では、経費の詳細は「収支内訳書」に記入して提出する必要がある

✅ 「確定申告書B」には経費の合計額は記入せず、「所得金額(売上 – 経費)」のみ記入する

✅ 経費の内訳をしっかり記入しないと、税務署に「これ本当に必要な経費?」と疑われることも

収支内訳書とは?

「収支内訳書」は、白色申告の人が使う経費の明細書

ここに「売上」「経費の詳細」を書いて、確定申告書と一緒に提出する

✅ 収支内訳書の記入ポイント

- 売上金額(収入):5,000,000円(500万円) を記入

- 必要経費(仕事に使ったお金):3,000,000円(300万円) を内訳ごとに記入

- 所得金額(もうけ):2,000,000円(200万円) を記入

収支内訳書の「必要経費」欄の記入例(300万円分)

経費を細かく分類して、「何に使ったお金か」を明確にする

| 費目 | 金額(円) | 内容の例 |

|---|---|---|

| 地代家賃 | 1,200,000 | 事務所の賃貸料(月10万円 × 12ヶ月) |

| 広告宣伝費 | 600,000 | チラシ・ネット広告(月5万円 × 12ヶ月) |

| 旅費交通費 | 240,000 | 電車代・タクシー代(月2万円 × 12ヶ月) |

| 通信費 | 120,000 | 電話・インターネット料金(月1万円 × 12ヶ月) |

| 外注費 | 360,000 | 会員管理システム利用料(月3万円 × 12ヶ月) |

| 消耗品費 | 180,000 | 文房具・プリンターインク(月1.5万円 × 12ヶ月) |

| 接待交際費 | 180,000 | 会員向けイベント・お客様との打ち合わせ(1回1.5万円 × 12回) |

| 光熱費 | 120,000 | 電気・ガス・水道代(月1万円 × 12ヶ月) |

| 雑費 | 300,000 | その他の業務関連費用(月2.5万円 × 12ヶ月) |

| 合計 | 3,000,000円 | – |

収支内訳書には、この経費の内訳を「費目ごと」に書けばOK

この金額を合計したもの(3,000,000円)が、確定申告書Bの「所得金額」の計算に反映される

収支内訳書を作成する手順

1️⃣ 「収支内訳書」をダウンロードする or e-Taxで入力する

(国税庁のサイトからPDFをダウンロードできるよ)

2️⃣ 収入金額に「5,000,000円」と記入

3️⃣ 必要経費の内訳を表のように記入

- 家賃、広告費、交通費など、それぞれの費目ごとに分類する

4️⃣ 「所得金額(売上 – 経費)」を計算して記入

- 2,000,000円 を記入

5️⃣ 確定申告書Bと一緒に提出する

まとめ

✅ 確定申告書Bには、経費の合計金額(3,000,000円)は記入しない

✅ 経費の詳細は「収支内訳書」に記入して提出する

✅ 収支内訳書の「必要経費」欄に、費目ごとに分類して記入

完成記入例👇

確定申告が終わった後の流れを分かりやすく解説

✅ 「確定申告をしたけど、次に何をすればいいの?」を解決!

✅ 税金の支払い方法や期限を詳しく説明!

✅ 「払うのを忘れたらどうなる?」の疑問も解決!

申告後の流れを簡単にまとめると?

確定申告が終わったら、こんな流れになるよ!

📌 ① 税務署が申告内容をチェックする(→ 数週間〜1ヶ月くらい)

📌 ② 納税通知書 or 振込用紙が届く:3月〜5月ごろ

📌 ③ 期限までに税金を支払う(5月31日まで)

📌 ④ 住民税や国民健康保険の通知が別で届く(6月ごろ)

① 税務署のチェック(申告後すぐ)

✅ e-Tax で送信した場合

- 申告後すぐにデータが送られて、税務署でチェックされる

- 早ければ数日〜1週間くらいで処理されることもある

✅ 紙で提出した場合

- 税務署で手作業で処理するので1ヶ月くらいかかることも!

② 納税通知書 or 振込用紙が届く:3月〜5月ごろ

💡 申告した税金の額を確認するために、納税通知書や振込用紙が届くよ

📌 e-Taxで申告した場合

- e-Taxの画面で「納税額」がすぐに確認できる

- 振込用紙は届かないこともあるので注意

- 自分で納税手続きをしないといけない

📌 紙で申告した場合

- 税務署から振込用紙が届く(3月〜5月ごろ)

- 「〇月〇日までに支払ってね」という案内が書いてある

③ 期限までに税金を支払う(5月31日まで)

💡 所得税の支払い期限は「5月31日」

✅ 税金の支払い方法は5種類

| 支払い方法 | 特徴 |

|---|---|

| ① 銀行・郵便局で振込 | 振込用紙を持って窓口で支払う |

| ② コンビニ支払い | バーコード付きの振込用紙で支払える |

| ③ クレジットカード払い | 国税庁のサイトから手続き(手数料あり) |

| ④ インターネットバンキング | ダイレクト納付(事前登録必要)で支払う |

| ⑤ 口座振替 | 事前に登録しておくと自動引き落とし |

④ 住民税や国民健康保険の通知が届く(6月ごろ)

✅ 確定申告が終わると、次に「住民税」と「国民健康保険」の通知が来るよ

📌 住民税の支払い

- 6月ごろに「住民税の納税通知書」が届く

- 住民税は「4回払い(6月・8月・10月・1月)」or「一括払い」

📌 国民健康保険の支払い

- 6月ごろに「保険料の通知書」が届く

- 住んでいる市区町村から請求がくる

- こちらも「4回払い or 一括払い」

💡 「住民税と国保は確定申告とは別で払う」と覚えておこう!

税金を支払わないとどうなるの?

💡 もし期限までに払わないと、こんなデメリットがあるよ

📌 ① 延滞税が発生する(遅れた日数分、利息がつく)

📌 ② 催促状が届く(無視すると差し押さえの可能性も)

📌 ③ クレジットカードが使えなくなることも(信用情報に影響する)

✅ 税金は絶対に期限内に払おう!どうしても払えないときは、税務署に相談すると「分割払い」もできる

確定申告後の流れ まとめ

💡 確定申告が終わったら、次に何をすればいいの?

📌 ① 税務署が申告内容をチェックする(すぐ or 1ヶ月以内)

📌 ② 納税通知書 or 振込用紙が届く(3月〜5月ごろ)

📌 ③ 期限までに税金を支払う(5月31日まで)

📌 ④ 住民税や国民健康保険の通知が別で届く(6月ごろ)

💡 税金を支払う期限を絶対に忘れないこと

💡 住民税・国民健康保険は、確定申告とは別で後から請求がくる

お金の知識、税金についてUR-Uで学べるよ👇